Category

こんにちは。無人決済店舗システムを提供しているTOUCH TO GO 編集部です。

日本の生産年齢人口の減少が進む中、人手不足は既に、全地域、全産業にわたる深刻な問題として認識されています。特に地域においては、東京圏へのそれ以外の地域からの人口移動が継続していること等から人口はより急速に減少しており、人手不足問題への対応は喫緊の課題となっています。

この記事では、地方で人手不足の状況をデータで解説し、企業が取り組める具体的な対策や今後の展望などを紹介しています。

関連記事▼

監修者プロフィール

2019年に株式会社TOUCH TO GOを設立。無人決済店舗システムを提供し、次世代型小売の拡大に取り組んでいる。

目次

日本の労働市場の現状

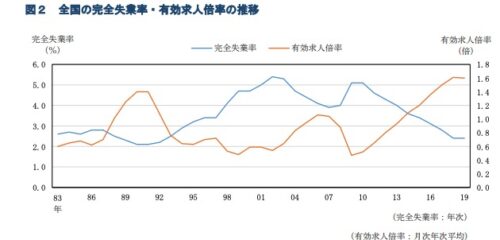

日本の労働市場は2010年頃から大きな変化を遂げています。有効求人倍率は全国的に上昇傾向にあり、労働需給の逼迫状態が続いています。

有効求人倍率

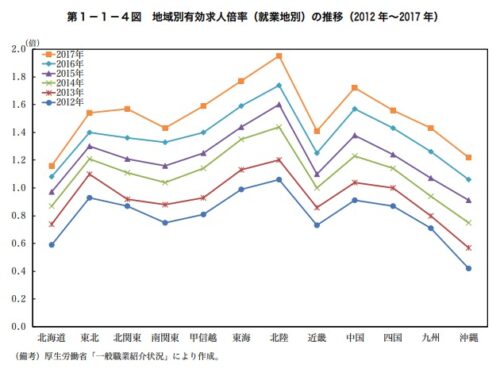

雇用を示す代表的な指標である有効求人倍率は、全国データを見ると2009~2010年を境に上昇の一途をたどっており、これは雇用関連の地域統計データを見ても同様で、地域を問わず全国的に労働需給が逼迫していることを裏付けています。

しかし、有効求人倍率の水準には依然として地域差が見られます。2017年の時点では、北陸が最も高く1.95倍、次いで東海が1.77倍、中国が1.72倍となっています。他方、最も低いのは北海道の1.16倍、次いで沖縄の1.22倍でした。全ての地域において有効求人倍率が1倍を超えたのは2016年からです。

有効求人倍率の高さの背景は地域によって異なります。北陸は有効求人数が多いため高倍率となっている一方、東海は有効求職者数が少ないため高倍率となっています。沖縄・北海道は、求人数は全国並みですが求職者が多いことから有効求人倍率が抑えられています。

2012年から2017年までの有効求人倍率の上昇幅を見ると、全ての地域において求人増と失業率低下に伴う求職者減の双方によって引き上げられていますが、東北を除けば求人増の寄与の方が大きい傾向にあります。この上昇幅の地域差はリーマン・ショック前と比べると小さくなっています。

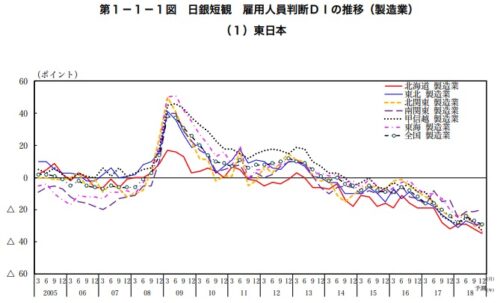

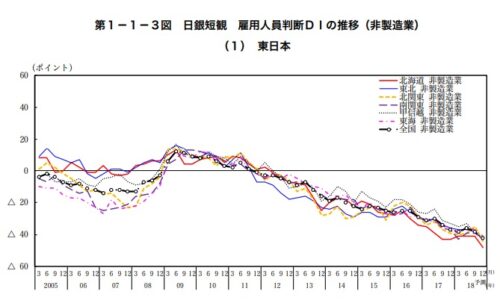

雇用人員判断DI

企業サイドの雇用人員不足感を示す日銀短観の雇用人員判断DI(「不足」超であるほど数値が高い)を見ると、製造業・非製造業ともに全地域で「不足」超となっています。業種別には製造業よりも非製造業で不足感が強い傾向が見られます。

特に、対人サービス業である宿泊・飲食サービスや対個人サービスで大幅な人手不足感が高まっています。非製造業のDIは、最近では北海道、甲信越、四国、九州・沖縄で過去最高の水準になるなど、各地域で人手不足感が強まっています。

企業規模別には、大企業よりも中小企業の方で不足感が強い傾向にあります。

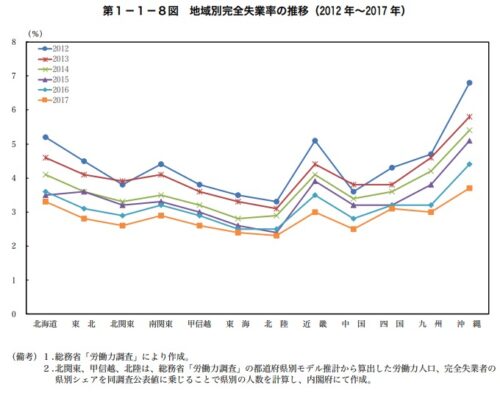

完全失業率とUV分析

完全失業率はいずれの地域においても低下傾向にあります。

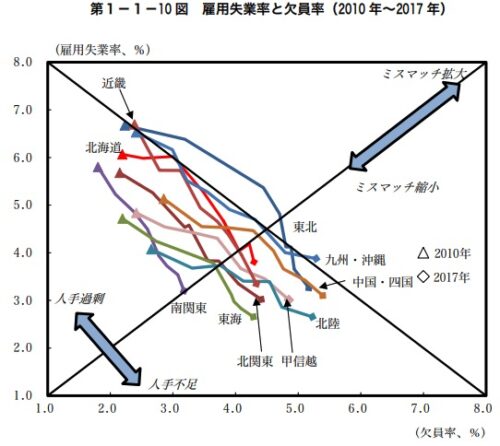

UV分析(失業率と欠員率の関係)によると、2010年から2017年にかけて、いずれの地域も失業率の低下とともに欠員率の上昇が見られ、景気の拡大に伴い人手不足の度合いが高まっていることを示しています。

ミスマッチの度合いは地域によって差があり、南関東や東海はミスマッチの度合いが低い一方、東北や九州・沖縄はミスマッチ度合いが相対的に高くなっています。

2011年度から2017年度にかけては、北陸、沖縄でミスマッチが拡大しており、東北、四国、沖縄では全国に比べてミスマッチの「水準」が高い状態が続いています。

地域間の需給のミスマッチは長期的に見ると縮小傾向にあります。これは、製造業の求人が工場立地に依存する一方、近年求人が増加している医療・介護などのサービス業は、人口に対して一定の需要があり地域間のミスマッチが生じにくいためと考えられます。

労働力の変化と産業構造

日本の労働力人口は地域によって大きな差が生じています。特に注目すべきは、高齢者と女性労働者の増加が各地域の就業者数増加に大きく寄与している点です。感染症拡大後の労働市場変化も加わり、サービス業の人手不足はさらに深刻化しています。

労働力人口の動向

働き手の母集団となる労働力人口は、2019年以降、東京都を中心とした南関東と大阪府を中心とした近畿の二地域のみで増加が継続しており、その他の地域では、2019年頃をピークに減少に転じています。

南関東で労働力人口が増加しているのは、東京一極集中による人口流入が進んだことが要因の一つです。

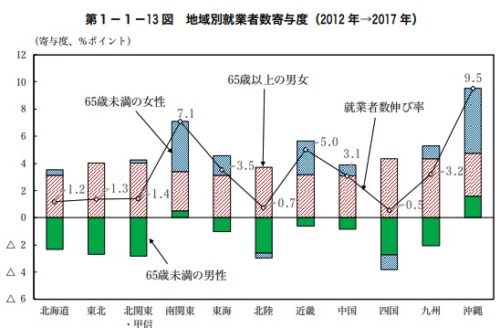

就業者数の変化と産業別の寄与

2012年以降の景気回復局面では、就業者数は各地域とも増加しており、特に高齢者(65歳以上、男女計)と女性労働者(65歳未満)の増加が大きく寄与しています。高齢者の増加寄与は全地域で見られますが、女性労働者(65歳未満)のある程度大きな増加寄与は南関東、東海、近畿、沖縄等に限定されています。

各地域の新規求人数の増加率に対する産業別寄与度を見ると、いずれの地域でも製造業の寄与は限定的で、医療・福祉や飲食・宿泊といったサービス業が大半の新規求人を生み出しています。前回の景気拡張局面(2012年以降)では、地方圏でこの傾向が強かったことが指摘されています。

感染症拡大後は、外出自粛等により対人サービス業の就業者数は減少しましたが、高齢化の進展による介護サービス需要の恒常的な増加によって医療・福祉分野がコロナ禍でも一定の雇用を吸収したため、対人サービス業の事業再稼働に必要な就業者確保の動きを圧迫し、人手不足を招く一因となっています。

業種別・職業別の人手不足状況

業種や職業によって人手不足の度合いは大きく異なります。大企業より中小企業の方が人手不足感は強く、企業規模による格差も顕著です。地方圏では今後のサービス産業化に伴う産業間ミスマッチの拡大が懸念されています。

主要産業における不足感

雇用人員判断DIによると、製造業よりも非製造業で不足感が強く出ており、中でも宿泊・飲食サービス、建設業、運輸・郵便業で人手不足感が顕著です。欠員率を見ても、建設、サービス、運輸関連で高くなっています。

地方圏は製造業の比率が高い地域も多く、「サービス産業化」の余地を残しており、今後の産業構造転換に伴う産業間のミスマッチ拡大の可能性が指摘されています。

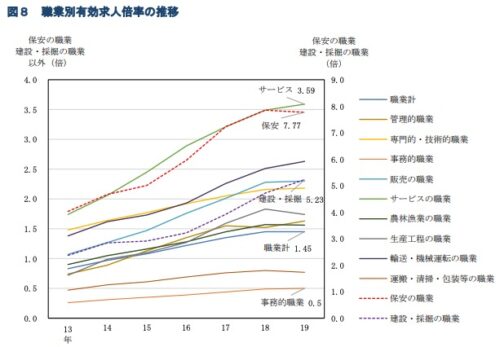

職業別の需給状況

有効求人倍率は職業によって大きく異なり、保安の職業、建設・採掘の職業、サービスの職業などで特に高い傾向が見られます。一方、事務的職業は有効求人倍率が低い状況が続いています。

欠員率も建設・採掘、サービス、運搬・清掃・包装等で高くなっています。

特定の職業(事務職など)に求職者が集中する傾向が近年高まっています。

地域別の職業間ミスマッチでは、事務従事者や運搬・清掃・包装等従事者については全地域で求職者数割合が求人数割合を上回る一方、サービス職業従事者、専門的・技術的職業従事者、販売従事者(沖縄を除く)については求職者数割合が求人数割合を下回っており、求人数に応じた求職者が集まらないことからミスマッチ度が高まっています。沖縄は専門的・技術的職業のミスマッチ度が高い一方、事務従事者等のミスマッチ度が低い特徴があります。

企業規模による不足感の差

企業規模別に見ると、大企業よりも中小企業の方が人手不足感が強い傾向にあります。特に大卒求人倍率は、企業規模が小さくなるほど高くなっています。

人手不足対策と企業の取り組み

深刻化する人手不足に対応するため、企業は多様な人材活用を進めています。女性や高齢者の労働参加は着実に拡大しており、特に65歳以上の労働力人口増加が目立ちます。

企業は立地によるイメージアップ、遠隔勤務の導入、福利厚生の充実、若手社員の育成強化など様々な取り組みを展開。多様な人材活用のため、育児との両立支援、シニア向け業務の工夫、外国人材受入れ体制の整備なども進んでいます。

TOUCH TO GO の無人決済システムを導入し、無人店舗にすることで、人手不足の解消と人件費の削減を同時に実現できます。

人手不足と人件費削減の両方にお悩みの方は、以下のリンクよりプロダクト概要資料をご確認ください。

▼【無料】TOUCH TO GO の概要資料をダウンロード

https://ttg.co.jp/download/download4/

女性・高齢者・外国人労働者の活用状況

人手不足対策として、多様な人材の活用が進められており、各種統計から女性・高齢者の労働参加の拡大が見て取れます。特に65歳以上の男女の労働力人口が増加しています。

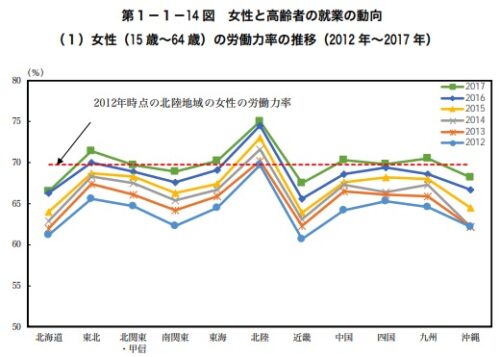

女性(65歳未満)の労働力率については、2012年・2017年時点ともに北陸が約70%と他地域より抜きんでて高くなっており、北海道、近畿、沖縄は相対的に低い水準でした。全体としては6.0%ポイント上昇しています。

女性の「未活用労働力」として、就業時間が週35時間未満の就業者のうち、就業時間の追加を希望する者が多くの地域で労働力人口の1.8~2.0%程度残されており、いわゆる「年収の壁」問題がこうした女性の追加就労希望の制約要因として存在しています。

外国人労働者も増加しており、特に東海や南関東で全就業者に占める割合が高くなっています(2019年時点で約2.4%)。外国人新卒人材の採用増加に伴い、企業は新人研修の工夫などで対応しています。

障がいのある人材を積極的に受け入れ、戦力化を図る企業の取り組みもみられます。

地域での企業事例としては、以下のような取り組みが見られます。

- 立地によるイメージアップ

- 遠隔勤務

- 協力会社への人材確保支援

- 海外での人材採用

- 内定者への手厚いフォロー

- リファラル採用

- 採用管理システムの導入

- 学生アルバイトへの就職支援をきっかけとしたリファラル採用

- 独身寮や社宅の完備

- 休館日の設定・年間休日の付与促進

- 評価の見える化

- 若手社員の大抜擢

- 社内表彰

- 若手人材に対するフォロー

多様な人材活用では、以下のような事例が報告されています。

- 育児との両立支援体制の確立

- シニア人材向けの短時間業務切り出し

- OB医師の活用

- 大企業出身等のシニア人材活用

- 外国人新卒人材向けの研修工夫

- 企業内転勤と技能実習生の受入

- 外国人材雇用関連の法令遵守徹底

- 海外姉妹店との人材交流

- 障がいのある人材の戦力化

今後の課題と対策

日本の人手不足問題を根本的に解決するためには、複数の課題に同時に取り組む必要があります。テクノロジー活用や業務改善による省力化、熟練人材による高付加価値化を実現し、地域ぐるみで人材育成や採用支援の取り組みを強化することが日本の産業の未来を左右するでしょう。

労働市場のミスマッチ解消に向けた課題

失業者が仕事につけない理由として、希望する仕事の種類・内容・時間、賃金の低さ、育児や介護などが挙げられており、特に女性では育児・介護を理由とする割合が高く、子育てや介護と仕事の両立が可能な勤務環境が求められています。

人手不足感が強い業種・職種とそうでない業種・職種(例:事務職)との間に職業間のミスマッチが存在します。

大都市の大企業への求職と地域の企業からの求人という地域間のミスマッチも存在します。企業側の硬直的な雇用条件がミスマッチの一因となっている可能性も指摘されています。

労働力の有効活用

まずは、国内の労働力(女性、高齢者)を効果的に配置し、有効に活用することが大前提です。地域毎に女性や高齢者の労働力率に差があることから、先進的な地域や企業の優れた施策を採用すべきとされています。

外国人労働者については、日本経済の生産性を向上させる有能な人材を受け入れ、日本社会へ融和する社会政策を強化すべきです。外国人採用・育成に関連する規制緩和や、就労ビザ要件緩和、国家資格取得に必要な日本語能力取得への配慮などが国・地方公共団体への要望として挙げられています。

ミスマッチの解消

地域の企業は、求職者の目に留まるよう自社のブランドイメージ・知名度を高めること、成果に見合った報酬を用意し働き方改革を進めるなど待遇改善を進めることが継続的に求められます。

職業間のミスマッチに関しては、資格取得・専門技術習得に向けた支援を進める一方で、有資格者・専門職人の配置が真に必要かを吟味し、再配置に努めること、政府・地方公共団体による大胆な規制緩和も必要とされています。

生産性向上の重要性

人口減少が進む中、人材確保には限界があるため、人手不足対策としては「生産性向上」が最も重要です。

生産性向上に向けた方策を企画・実行する人材や、それを支える技術を生み出し使いこなす人材の獲得・育成が特に重要とされています。人材の確保と生産性向上は相互に関連していると言えます。生産性向上は、省力化策(テクノロジー活用、業務改善)と高付加価値化策(熟練人材による質向上など)を含みます。

地域の取り組み事例

企業の人材育成や採用を支援する地域の取り組みも進められています。事例として、地方大学による企業との連携による課題解決型授業でのクリエイティブ人材育成や、地方新聞社による学生と企業のマッチング支援が紹介されています。

自治体が地域のニーズを把握し、信用力を活かしてきめ細かくマッチングを進めることも有効であり、女性の労働力活用を目的とした人材バンクの運用や、求人情報アプリの運用などが事例として挙げられています。

まとめ

日本の人手不足問題は、少子高齢化と生産年齢人口の減少、東京一極集中による地方の人口流出などを背景に、全国的に深刻化しています。

この状況に対応するために最も重要なのは「生産性向上」であり、テクノロジーの活用や業務改善による省力化、高付加価値化の推進が不可欠です。

人手不足は一企業だけで解決できる問題ではありません。地域全体で人材育成や採用支援に取り組み、産学官が連携して労働市場のミスマッチ解消や生産性向上を図ることが、今後の日本経済の持続的成長のカギとなるでしょう。

TOUCH TO GO の無人決済システムを導入し、無人店舗にすることで、人手不足の解消と人件費の削減を同時に実現できます。

人手不足と人件費削減の両方にお悩みの方は、以下のリンクよりプロダクト概要資料をご確認ください。

▼【無料】TOUCH TO GO の概要資料をダウンロード

https://ttg.co.jp/download/download4/